2025年03月02日

サーフ・ベイトキャスティング ~ ABU Atlantic 303S ~

ABU ATLANTIC 303S

Made in Scotland

Length : 9 3/4 feet

Casting weight : 20g - 50g (Up to 60g)

Optimum 30g with 1.40mm Line

前回のブログ投稿からずいぶん期間が経ってしまいましたが、今回も欧州のサーモンやサーフフィッシング向けに販売された ABU Atlanticシリーズのお話です。

関連記事 2024/11/16

1981年、ABUのサーモンロッドシリーズ Atlantic の仕様が一新され、新 AtlanticシリーズとしてABUカタログに登場しました。おそらく第3世代〜第5世代に相当すると思われます。

新Atlantic は全6モデルのラインアップで、パワークラス2~3、スピニングモデルとベイトキャスティングモデルがそれぞれ、3モデルずつの設定でした。このシリーズから従来のZoom表記は廃止され、3桁のモデル番号の下1桁の数字が旧Zoomパワーに相当します。

3桁、2桁の数字はロッドの長さを表すのか? 対象魚を表すのか…? ABUのオールドロッドのモデル番号表記の法則は謎です。303なら全長3.0m、パワー3とも読みとれるのですが、他モデルはまた違った数字があてられていたりするので、よくわかりませんw

モデル番号末尾に "S" が付くのは(ややこしいですが…)スピニング…ではなく、ベイトキャスティングモデルを意味します。

ABU Atlantic 303S

シリーズ最大サイズ(パワー)で、アトランティックサーモンフィッシング向けに設定されたダブルハンド・ベイトキャスティングモデルです。ブランクはスコットランド製。メーカー名は不明ですが、サーモンフィッシングが盛んなスコットランドのロッドメーカーがブランクをABUに提供していたようです。

旧Atlanticシリーズからの大きな変更点はコルクとEVAのハイブリッドグリップデザインになったこと。グリップの黒い部位は滑り止めになっています。この時代のABUのEVAグリップは現代のものより、きめが荒くザラザラとした質感で滑り止めとしては良く機能してくれます。反面、汚れがつきやすく落ちにくいですw

そして、ABUのロッドでは初めてセラミック系ガイドリングが採用されました。おそらく富士ハードガイド(クッションリング付き)と思われます。新Atlanticシリーズでは、303と303Sに採用されました。当時、日本で人気の高かったDiplomatシリーズですら、旧来の金属コイルガイド(通称ハリガネガイド)だったことを考えると、かなり気合いのはいった (?) パーツがおごられたといえます。

サーモンフィッシングはモチロンのこと、サーフフィッシングをも意識した仕様といえます。大型のサーモン釣りでは、ガイドリングへの負荷が大きいため、当時最新であったハードリングを採用したのでしょう。また、サーフフィッシングなどでは、ラインに付着したゴミや砂によるダメージ耐性を高める効果もねらったのだと思います。

画像はDiplomat 651 Zoom1と Atlantic 303S の比較です。組み合わせたリールはそれぞれAmbassadeur 5000 と Ambassadeur 7000。ABU独自のクイックセット・リリースのリールシートで当然のことながらABU製リールとの相性はバッチリです。

Ambassadeur 7000は現代の感覚でいうと大型な部類ですが、当時のAmbassadeurシリーズでは中型の位置付けでした。Atlantic303Sのオフセットグリップとの相性が良く、とてもキャストしやすいバランスになっています。

画像のAmbassadeurは、いわゆる "赤アブ" 。軸受がブロンズブッシュのモデルです。自分的に、海釣りにおいては、ABUのオールドリールはブロンズブッシュモデルがもっとも適したスペックだと思っていたりします。

Zoom1クラスのDiplomat は淡水の釣りで使うことがほとんどなので、赤アブにこだわる必要も無いと思いますが、(組み合わせとしては5000Cのほうがカッコイイかもw)海で使うことを前提とした Atlantic には赤アブがベストマッチだと思います。

それにしても…ABUのダブルハンドキャスティングタックルはカッコイイです…。w

カヤックフィッシング・ブログ集

2024年11月16日

最強クラス! Zoom 4 ~ ABU Atlantic 474 Beachcaster ~

ABU SVANGSTA ATLANTIC 474 BEACH CASTER [Zoom4]

Length : 10 1/2 feet / 2 peace

Casting weight : 50g - 200g (2oz - 9oz)

Primary for heavy shore and boat fishing.

久しぶりのサーフキャスティングタックルのお話です。

画像はABU Atlantic Beachcaster 474。肉厚な中空グラスファイバーブランクスのサーフキャスティングロッドです。Atlantic 400シリーズ第2世代モデルで、1968年のABUカタログに登場しました。Atlanticシリーズ最強といわれるのが、Beachcaster 484 と Beachcaster 474の2モデルです。484は11フィート半、474は10フィート半の全長設定です。

アトランティックといえば…古くからABUアトランティック竿を使った釣りブログをつづっていた "アトランティックな夜" サンを思い出します。

Beachcaster 474は、ABUのロッドパワー指標 "Zoom" 表示が採用されたモデルで、パワークラスはABUキャスティングロッド最強のZoom4です。キャストウエイトは50g~200g…ジグウエイト(ぶら下げ)ではなくキャストウエイトですw

Zoom for power-plus casting

ABUの "Zoom" について少し解説します。Zoomとは先述のとおりABU独自のパワーとキャスティングウエイトの指標で、末尾の数字が大きいほどロッドパワーが強くなります。キャスティングロッドでは、Zoom1からZoom4の4段階のパワー設定で、日本人に馴染みがあるのは Zoom1〜2クラスのロッドでしょうか。ちなみにボートロッド Pacific Zoomシリーズには Zoom8 や 9 といったパワーロッドの設定もありました。

Zoom1 : 1/16oz - 1/2oz (2g - 15g)

Zoom2 : 3/8oz - 1oz (10g - 30g)

Zoom3 : 5/8oz - 2oz (18g - 50g)

Zoom4 : 2oz - 9oz (50g - 200g)

ABUのZoomシリーズは意外とキャストウエイト範囲の広い設定で、グラスファイバーブランクスならではの懐の広さです。なにげにozとgの換算がいいかげんな気がしますが…カタログ掲載にあたって意図的に端数を切り捨てた表記にしたのだと思います。

さて、Beachcaster 474。全長3m強の剛竿であることが画像で伝わるでしょうか。組み合わせたリールはABU Ambassadeur 7000。まるで6000を組み合わせたかのような見た目のバランスで、7000が小さく見えます。このロッド…バットグリップ長なんて42インチ (約1m) もあります。日本人の体格にはちょっとキツイかな…と思えるかなりの剛竿です。

画像は手持ちのABU Ambassadeur 7000を組み合わせていますが、1968年ABUカタログによると、組み合わせるリールは Ambassadeur 9000, 6000, もしくは Cardinal 77 が推奨されていました。じつはこのロッド…ベイトキャスティング、スピニング両用デザインなのです。1968年カタログ掲載時は Ambassadeur 7000 は未発売 (7000は1972年発売) だったので、当時は Ambassadeur 9000 がイチオシだったようです。

画像は Mitchell402 Salt Water の組み合わせです。ミッチェル最大サイズのソルト用スピニングリールです。ABUが推奨していた Cardinal 77より堅牢なつくりで、ドラグロック機構搭載など、重量のあるリグ (ベイト) を投げてください!と言わんばかりのスペックです。スピニングセッティングなら、この組み合わせのほうがバランス良くフィットする気がします。

1960〜1970年代当時、スピニングリール世界シェアのトップに君臨していたミッチェル。そのソルトウォーター用大型リールです。欧州のサーフフィッシングでは Atlantic Beachcaster には、ABU Cardinal 77の他にミッチェル302、もしくは、402を組み合わせるアングラーが多かったのではないか…と思われます。

Atlantic Beachcaster 474 に適合しそうなウチの大型スピニングリールたちです。手前からPENN SPINFISHER 706Z, SPINFISHER700, Mitchell402 です。

今回もオールドタックルの紹介でしたが、欧州の大型サーフキャスティングロッド…日本ではニッチすぎて興味の対象にならないヒトが多いと思いますが、ボクにはとても魅力的なタックルで見つければすぐに飛びついてしまいますw

画像の大型リールたちは、また別の機会にブログ記事として取り上げようと思います。

カヤックフィッシング・ブログ集

2024年10月05日

ルアー鮎2024 ~ シーズン終了と検証結果 ~

作シーズン(2023年)からはじめたルアー鮎釣行。今年(2024年)はシーズン終了(禁漁)を待たずに納竿しました。今シーズンは、いろんなタックルのテストをしたり、自分なりの釣法を確立していったりと、素人ながら充実したシーズンでした。

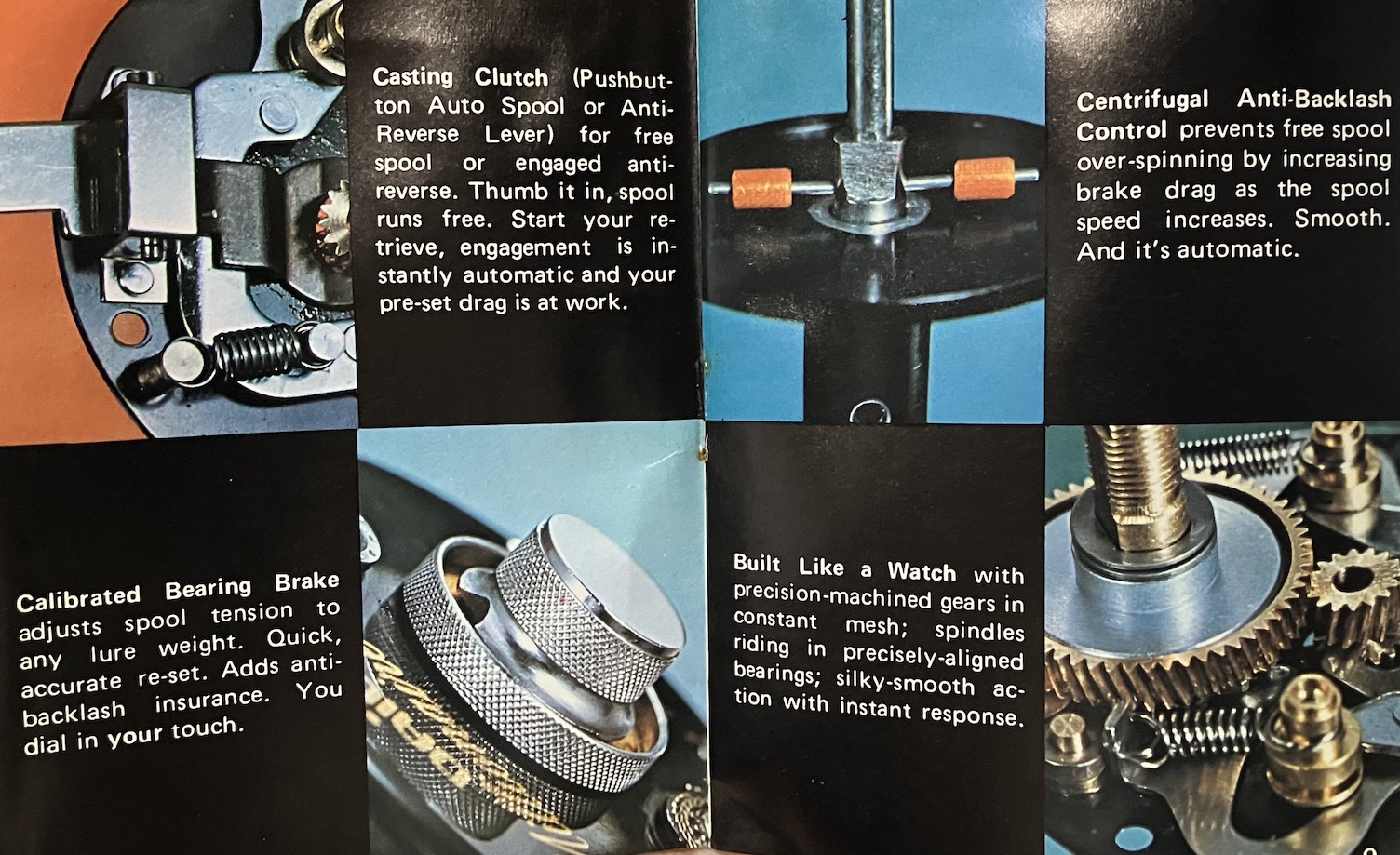

いちばんのトピックは、オールドタックルを実釣投入して、そこそこの釣果を得られたことでしょうか。画像はダイワ ・ミリオネアVにトゥルーテンパー・スピードグリップ、蛍光グリーンのブランクを組み合わせたタックルです。過去記事で載せたアレを実釣投入しました。

関連記事 2024/08/15

ザ・グリーニー

6フィート程度のショートロッドなので、釣り方(ルアーの流し方)が限定されますが、少々不便でも使っていて楽しく真夏の河原に映えるタックル…だと自負していますw

別バリエーションとして、天龍のトラウトロッド Fates Midge Minnowing B-7L(←これも古いです)の組み合わせも試してみました。ティップセクションがソリッドカーボンで、見た目以上にパワーのあるロッドです。使い勝手はコチラの方が上です。ミリオネアはフジグリップとの相性が良くてバランスもいいかんじです。

コチラは少し変わり種。スピンキャスティングリール最強といわれる ZEBCO BULLET です。

スピンキャスティングリールとしては珍しい 5.1 : 1のハイスピードギアを搭載し、スプールは上下にオシレーションします。そして何といってもコレ、ラインピックアップピンがボールベアリングローラー仕様なのです。…と、語り出すとキリが無いので、これくらいにしておきますが、このリールはまたの機会にあらためてブログに取り上げようと思います。

今シーズンの鮎釣りでは、いろいろなタックルを試してきましたが、なんだかんだ行き着いたところは LG STYLE-300 + Abu Garcia Morrum SX3601C Hi-Speed でした。

たまたま見つけた沖釣用ライトロッド LG STYLE - 300 は、10フィートモデルが使いやすく、ぼくのロッドは鮎ルアー向きなアクションに自分流にカスタムしました。といっても大したことはしていなくて、ティップを6インチほどカットしただけです。元のロッドはティップが少し柔らかすぎて、少し詰めたことで感度が上がりました。全長は9フィート4インチといったところでしょうか。この仕様がとても使いやすく直感的に使えて、キャストフィール、ルアーコントロール、ティップ感度、バットパワー…と、ぼくの鮎ルアー釣りに求める要素をほぼ満たしてくれるタックルになりました。難点をあげるとすれば少々重い…。片手のキャストはちょっときびしく、両手を添えて丁寧にキャストしていくスタイルになります。

リールは Abu Garcia Ambassadeur SX3601C Hi-Speed

僕の鮎ルアー釣りにおいては、もうこれ以上のリールは無いと言えるほど自分の手に馴染んでくれました。じつは3台所有していますw サードパーティ製のカスタムスプールやクラッチサムレバー、キャストブレーキシステムといったパーツを組み合わせることで、自分好みのセッティングにしました。ブレーキは、遠心力、マグの両方を使ってみましたが、僕には遠心力ブレーキのキャストフィールのほうが合っているみたいで、4点式遠心力ブレーキが最終仕様になりました。

ウチの近所を流れる地元河川は、鮎の天然遡上が多い川で、毎年1000万匹の遡上があります。今年は過去最多の4600万匹の遡上が観測されたそうで、それに加え、漁協の放流も盛んなので鮎の魚影が濃く、経験の浅いぼくでもなんとか釣果がついてくるわけです。おかげさまで今シーズンの釣果累計は、余裕で3桁 (100匹) を超えました。なので、タックルをとっかえひっかえ替えていくような釣りができるわけですね。

今シーズンはパームス製のルアーを良く使っていました。バイブレーションとミノータイプ。とくにミノーはリップの加工がしやすく、ポイントに合わせたリップ長にカンタンに調整できるところが便利でした。

コチラはバスルアー、スミスウィック・ラトリンログ(サスペンド)。鮎とは無縁な見た目のルアーですが、これが意外にも鮎に効いて、毎釣行で必ずキャストしていました。全国すべての河川で通用するかどうかはわかりませんが、少なくともウチの地元河川では何故か鮎に効きました。

パッと見、とても釣れそうに見えないグリーンラメのログに鮎がアタックしてくるのが面白いです。

今シーズンの外道。新魚種を追加しました。どんな大鮎が来たのかと思ったら…ナマズ…w

これは9月末の最終釣行で釣った鮎。シーズンの終わりを感じさせる個体です。だいぶ色が濃くなってきていますね。

というわけで、今シーズン、ハマりにハマった鮎ルアー釣り。解禁の6月1日からガッツリ通いました。だいぶ自分の釣法も確立できてきました。来シーズンは増水・濁流の攻略をなんとかしたいと思います。

カヤックフィッシング・ブログ集

2024年08月15日

完全互換・翠の百万長者 ~ Daiwa Millionaire V ~

Daiwa Millionaire V (1976)

Gear ratio - 3.5 : 1

Wait - 330g

Fishing power - A style = 8kg B style = 16kg

Line capacity - mono#5 = 180m mono#6 = 150m mono#7 = 120m

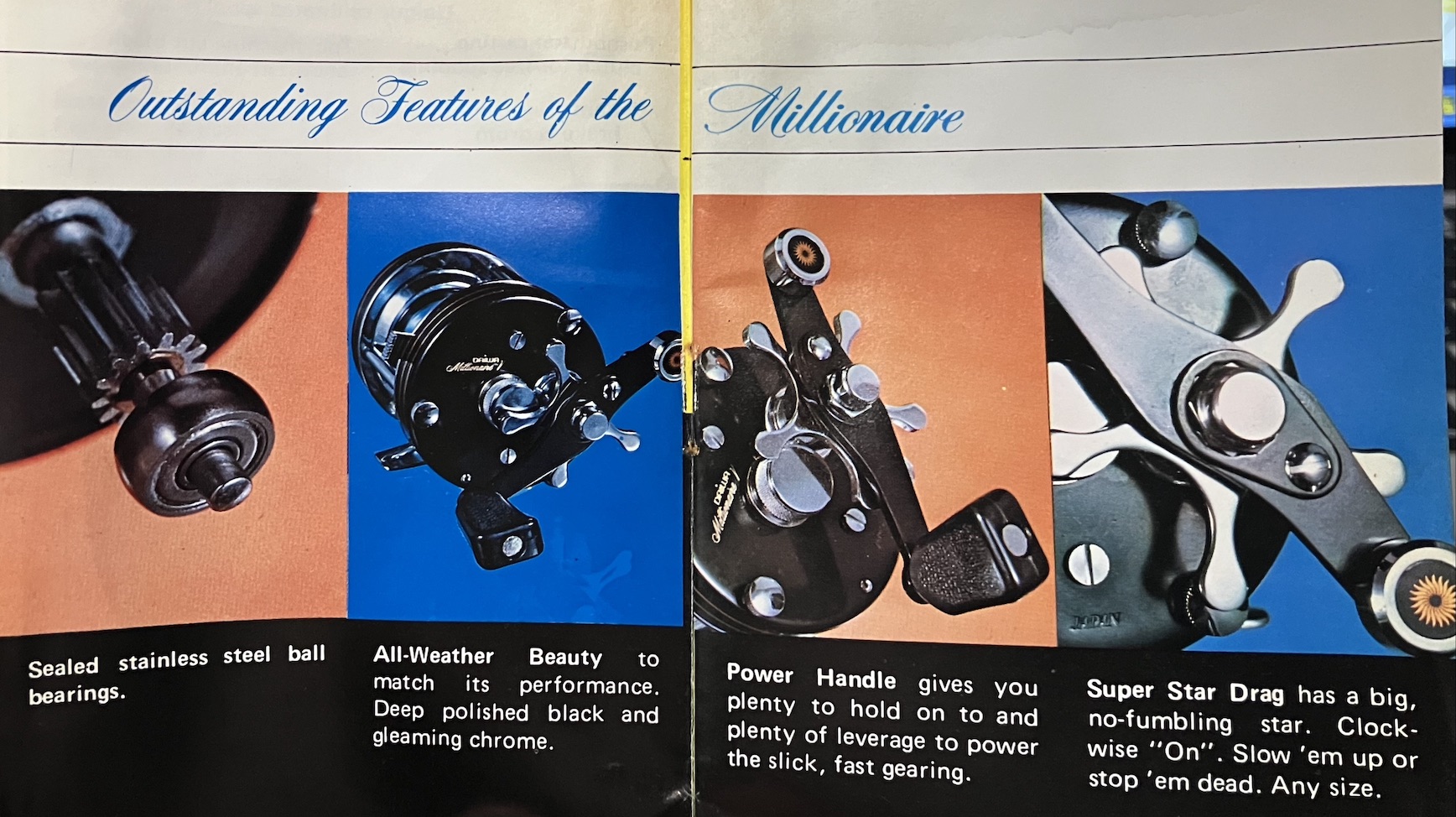

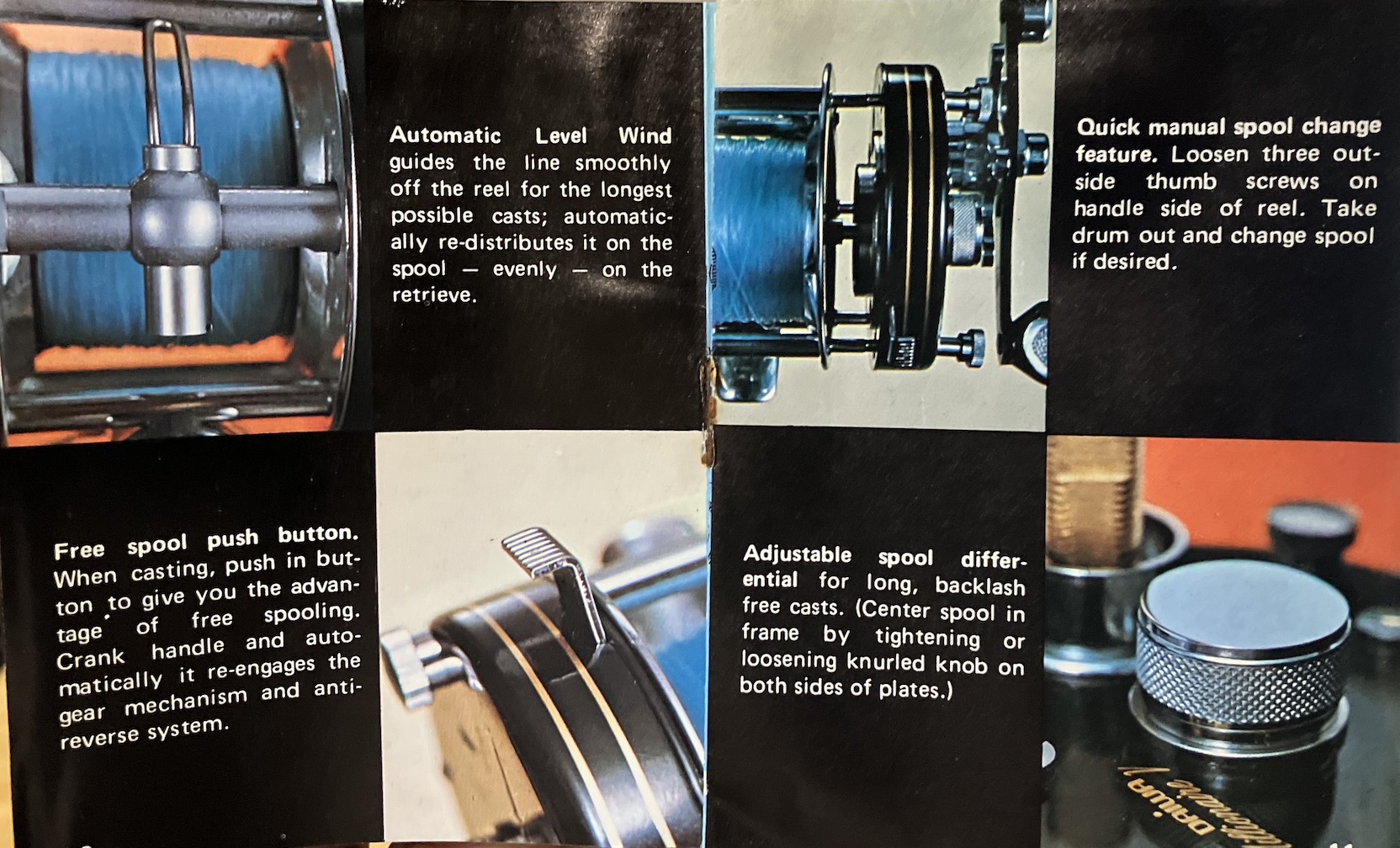

ダイワ精工製。同社初のベイトキャスティングリールです。初代モデルは1973年に販売されました。

日本の釣具メーカーとしてはオリムピック釣具が先駆け、北米向けにベイトキャスティングリールをOEMしていましたが、ブランドも販売も北米メーカーの製品だったので、純日本製 ("日本メーカー製" の "日本ブランド")という点では、ダイワのミリオネアVが日本初といえます。

ミリオネアVは1973年〜1976年と4年にわたり日本国内外で販売され、とくに北米で人気を博したモデルでした。日本国内ではVの他に上位モデルにあたる "ミリオネアG-5" も同時販売されました。

関連記事 2014/09/13

関連記事 2024/07/04

いつのまにか、ぼくはアンバサダーより、ミリオネアのほうが魅力的に感じるようになって、気づいてみればオールドアンバサダーよりオールドミリオネアのほうが所有台数が多くなってしまいましたw

画像のミリオネアVは1976年販売の北米向け最終モデルです。ミリオネアVはデビュー時はブラックボディでしたが、後期型ではカラーがグリーンに変更され、エンブレム(クレストマーク)の意匠も、他社とは明確に差別化されたオレンジ色のデザインに変更されました。(←これがカッコいい)

ミリオネアVには "いわくつき" ともいえるエピソードが諸説あって…といってもメーカー側の公式情報があるわけではありません。

一般認識としては、ミリオネアVはABU Ambassadeur 5000Cの模倣品であった…ということです。とくに70年代のルアーフィッシングブームを経た古いアングラーの間では周知の事実(?)とされていて、ミリオネアVは5000Cと全く同じサイズ、同じ仕様で、パーツに互換性がある、とまでいわれてきました。

構造が酷似しているのは承知の上で…。アンバサダーとミリオネアVのパーツ互換については情報が乏しく、このパーツはここと互換がある・無い、といった情報はネット上ではほとんど見かけません。

精度の高い解説をしているWebサイトは、概要解説では "みりおね屋" 。内部メカまで深掘りしているのは、"Abuのお姉さん" くらいかな…。

そんなわけで、自分の手持ちのアンバサダー5000CとミリオネアVの実物を使って、"パーツ適合" に焦点をあてて比較検証してみることにしました。

まぁ…約半世紀も前の古いリールを掘り下げたところで、何がどうなるわけでもないんですが、なぜか気になったのでやってみました。

細かなパーツひとつひとつを5000Cと比較したわけではないので、完全解剖…とまではいかないですが、工具無しで組み換えできるところまでは検証しました。

画像左はダイワミリオネアV。右はABU 5000Cです。細かな意匠はちがえど、サイズもパーツ構成もそっくりです。

右カップ(ドライブユニット)を外してスプールを取り外してみました。右カップのメカプレートのカシメの数や位置は全く同じですね。5000Cのほうは浅溝スプールですが、スプールを構成するパーツもそっくりです。

画像左:ミリオネアV + 5000Cスプール

画像右:5000C + ミリオネアVスプール

スプールを相互で入れ替えてみました。ミリオネアVに5000Cの浅溝スプール。5000CにミリオネアVのスプールを組み込んでみました。スプールはVと5000Cで互換性があることがわかりました。

画像左:ミリオネアV + 5000Cスプール + 5000C右カップ

画像右:5000C + ミリオネアVスプール + ミリオネアV右カップ

次は右カップ(ドライブユニット)入れ替えです。問題なく取り付けられ機能も問題ありません。

この時点で、ミリオネアVと5000Cの主要パーツは互換性があることが証明できました。完全互換です。フレーム、左右カップ、レベルワインダー、スプールなど…少なくともAssyレベルでは寸分違わず組み替え可能です。半分ABU、半分ミリオネアVというゲテモノがカンタンにできてしまいます。

…ということは、Availの5000C用軽量スプールなどがミリオネアVにも使えたりするわけですね。

ちなみに、ミリオネアVには、ひとつだけ5000Cとは大きくちがう仕様があります。それはドラグクリック…。ミリオネアVにはドラグクリックが無いのです。後年の80年代末期になるとABUもドラグクリックを廃止したモデルが出始めました。ミリオネアはそんなトレンド(?)を先取りしていた…かどうかはわかりませんが…w ドラグクリックレス仕様はABUよりダイワのほうが先だったりしますw

ゴールドカップが特徴の日本国内販売 "ミリオネアG-5" も検証してみました。

こちらは条件付きでパーツ入れ替えが可能でした。

画像左:5000C + G-5スプール + G-5右カップ

画像右:G-5 + 5000Cスプール + 5000C右カップ

ミリオネアG-5は、5000Cとはスプールの仕様がちがい、5000Cとは完全互換ではありません。画像のように5000Cのスプールと5000C右カップがセットでなければ組み付けられません。

画像左:G-5右カップ + G-5スプール

画像右:5000C右カップ + 5000Cスプール

画像ではわかりにくいですが、G-5はスプールシャフトが5000Cより微妙に太く作られていて (軸受け部は同じサイズです) G-5スプールを5000Cに取り付けることはできません。5000Cのピニオンギアの穴径が小さくてG-5スプールのシャフトが通らないのです。逆に5000CのスプールをG-5に取り付けることは可能です。ただしピニオンギアとスプールシャフトのクリアランスが(純正より)大きくなるので、耐久性に問題がでるかもしれません。もしこの換装仕様で実釣に使うのなら自己責任というかんじですね…w

まぁこんな情報…ダレトク?なかんじですが、古釣具好きの自分としては、どうしても確かめてみたかったのですw

さて、1976年製、最終型ミリオネアV。深みのあるグリーンがとても美しく、ABUの5000Dなどのグリーンより自分好みで気に入っています。そんなミリオネアVを実釣でも使えるようにロッドを組み上げてみました。テーマは "The Greenie" w

グリップはTrue TemperのSpeed Lockを組み合わせました。1950年代のものです。

ロッドブランクは蛍光グリーンカラーのブランクを選びました。このタックルを使って、ある釣りをしてみる予定です。それはまたの機会にブログ記事にしようと思います。

謎多き初代ミリオネアV…。1973年の販売から1年後の1974年には新設計(ABUとは全く異なる仕様)のミリオネア5Hが販売されました。それでもVはすぐにカタログ落ちすることなく、5Hと同期間に販売され続けました。一説にはABUとの訴訟の情報もありますが、何らかの決着がつき (和解?)、期間限定で販売が継続できたのかもしれません。

模倣、コピーモデルといったリールは、北米釣具商社からのオーダーで日本メーカーが製造したケースが多く、模倣釣具は日本メーカーが…というより、北米メーカーのお家芸なんじゃないか…と思ってしまいます。ダイワの場合も "オリムピック81" のケースと同じく、USダイワの北米市場戦略からつくられた製品であったと考えるのが自然です。

第二世代のミリオネア5H以降のダイワベイトキャスティングリールは、ABUやその他メーカーのお手本となっていく構図に変わっていくところが面白いところです。

関連記事 2020/12/02

関連記事 2020/12/14

何にしてもお気に入りな "ミリオネアV" は、豊富な流通量をほこるアンバサダーパーツの流用が可能なわけで、エンドユーザーからしてみれば歓迎すべきことなのかもしれません。ミリオネアVは実釣でもどんどん使っていこうと思います。

カヤックフィッシング・ブログ集

2024年06月15日

ルアー鮎2024 ~ Abu Garcia Morrum SX3601C ~

昨年の晩夏からはじめた鮎ルアーフィッシング。今年は6月1日の鮎釣り解禁日からスタートしました。さらにタックルもアップデート。

昨シーズンは中国製の "なんちゃってベイトフィネスリール" を使っていたんですが、機械精度の低さが災いして1日キャストを繰り返す釣りには向いていないことをさとりました…w そんなわけで今年からは、もう少しちゃんとしたリールを使うことにしました。

関連記事 2023/09/18

Abu Garcia Ambassadeur Morrum SX3601C Hi-Speed

相変わらず最新のリールではありません。90年代のモラムSX3601C Hi Speedです。モラムシリーズはIVCBやMAGなどキャストブレーキシステムが進化していったリールですが、ぼくが所有するのは最初期の2点式遠心力ブレーキ仕様。なにげにAbu Garciaスウェーデン工場、最後の製造ラインといわれるMade in Sweden Ambassadeurだったりします。以降のモデルは中国の工場で製造されるようになりました。

モラムSXは、右ハンドルモデルのSX3600Cを20年前から所有していて、その特性や癖はだいたい分かっていたので、今回メインリールとなる左ハンドルモデルSX36001Cは、軽量シャロースプール、クランクハンドル、アルミクラッチレバー、4点式遠心力ブレーキといったカスタムパーツを取り付けて使いやすくしています。いわゆるベイトフィネスセッティングですね。

キャスト時にレベルワインダーが固定される "非シンクロナイズドレベルワインダー" ですが、初期型SXはシーリーズ唯一レベルワインドガイドが前にせり出しているデザインで(←コレ結構好きw)ライン放出抵抗はモラムシリーズ中でいちばん少ない…気がしますw

2024年の解禁日に早速ニュータックルを持ち出してみました。SX3601C…10フィートのロッドとの相性もバッチリでした。1日中キャストを繰り返してもトラブルはほぼ無し。雑にキャストすると、たまにバックラッシュすることもありますが、すぐに解ける程度のライン絡みなので問題はありません。

さて、今年2024年の地元河川では、シーズン初期だというのに結構サイズの良い鮎が掛かりました。

小鮎ももちろん多いですが、良型鮎の比率が高い気がします。昨シーズン初期がどうだったのかは、わかりませんが、解禁日は小鮎1匹でも釣れればラッキーくらいに思っていたので、これは嬉しい誤算でした。

6月のシーズン初期にこのサイズが出るとテンションも上がります。

帰宅後、メジャーをあててみたら、20cmをゆうに超えていました。

数も昨シーズンより安定しているのかもしれません。地元河川は鮎の天然溯上の量が多く、さらに漁協の放流の賜物なのだと思いますが、今シーズンは、数、型ともに期待できそうです。

ただし…釣り人の量もびっくりするくらい増量していましたw 土日はルアー鮎許可エリアには早朝からルアー鮎アングラーがぎっしり並びます。

土日ともなると人気ポイントは人でいっぱいなので、人のいない不人気ポイントで釣ることになるわけですが…。

ぼくが通うポイントでは、いちばん人気は流速のある瀬まわり。瀬頭・瀬尻周辺は、だいたい先行者が居てまず入ることができないので、人気の無いトロ場で釣ることが多くなりました。そんなポイントで釣っているうちに、ルアーの選択や扱い方もポイントに合わせたものに変わっていきました。ぼくのルアー鮎スタイルは、少なくともダイワが提唱する "AYUING" とは違うような気がしていますw タックルも違えばルアー操作もちがう…。

昨シーズンは市販の鮎専用ルアーを使っていましたが、今シーズンからは、もう使わなくなったバスルアーやトラウトルアー、さらにはソルト用ルアーも鮎ルアーに転用して使うようになりました。流速の遅いトロ場の釣りがメインなので、ルアーを流れに乗せてステーさせる…といった釣り方ではなく、ルアー鮎釣りでは邪道なのかもしれませんが、ルアーをアップクロスにキャストしてリールをゆっくり巻きながら底を取って、かるくリフトアンドフォール (←ルアーはスローシンキングセッティング)。できるだけ広くポイントをさぐるような釣りです。なので下流側にキャストして流心にステーさせる…ことは、ほぼありません。

ポイント特性なのか(水深のあるトロ場)外道のヒット率も高くなりました。1日に何度も巨鯉にドラグを引き出され、ハリスを切られまくっていますw

昨シーズンから、その兆候はあって… 画像は昨年釣った約60cmのニゴイです。無事キャッチはできましたが、中国製フィネスリールが悲鳴を上げていました。

鮎釣りのリールをモラムSX3601C Hi-SPに変えたのは、以前使っていた中国製リールの精度の低さが理由ですが、じつは…避けて通れない(であろう)大型外道対策でもあったのですw SX3601Cはボディー剛性が高いので少々強引なやり取りも安心です。

ルアー鮎釣り…。ポイントの混雑が避けられない釣りですが、いちどハマると辞められない不思議な魅力があります。今シーズンは始まったばかりなので、釣行を重ねるうちに、また自分なりの独自のスタイルに変わっていくのだろうな…と思っています。

カヤックフィッシング・ブログ集