2024年06月11日

カヤック完全フカセ・ラインの話 ~ ABU5501SLC, Center Pin Reel ~

毎年3月から5月の春〜初夏の季節にカヤックで海に出るときは、決まって "完全フカセ釣り" をします。というか、エサ捕りが多い時期を除けば、だいたいフカセ釣りをやっていると思いますw 完全フカセ釣りとは、ウキやオモリ、天秤などは付けず、ラインの先にフックのみというシンプルな仕掛けで、付け餌(オキアミ)を潮流に自然に流す釣りです。

なんだかんだ "カヤックで完全フカセ釣り" をやるようになって今年で12年…意外にも長く続いています。

この釣り…北陸、関西〜西日本地域ではかなり有名で、専門の遊漁船があったり、南紀地方ではイカダやカセで非常に人気の高い釣法です。ぼくがこの釣りを始めた頃、関東圏ではあまり馴染みが無く、一部のボート釣り愛好家の間で流行っていたニッチなジャンルでした。関東では "Natural Sinking" NS釣法と呼ばれ、カヤックでこの釣りをするアングラーは極少数(?)で、ネット上の情報もほとんどありませんでした。

関連記事 2013/03/30

最近は動画配信が手軽にできるようになって、数多くの情報が得られるようになり、完全フカセの遊漁船、2馬力ボート、そしてカヤックでもこの釣りを楽しむアングラーの配信が増えてきたように思います。(←喜ばしいことです!)

ぼくも多分に漏れず細々と動画を作っているんですが、ブログ用に短く編集した最近のカヤック完全フカセ釣り動画をアップしてみました。ご覧いただくと、どんな釣りなのかだいたいイメージできると思います。

そんなわけで、今回は10年以上続けてきた "カヤック完全フカセ" のタックル…とくにライン特性についてのお話です。ぼくのメインタックルを紹介しながら解説していきたいと思います。関連記事も併せてご覧になるとわかりやすいと思います。

ロッド:Shakespeare Ugly Stik 5'6"

リール:Abu Garcia Ambassadeur 5501SLC (ラインカウンターリール)

ライン:磯用シンキングPE2号

このタイプのタックルが、もっとも普及しているスタイルじゃ無いでしょうか。ラインカウンター付きベイトキャスティングリールに、狙う魚種にあわせたパワーのロッドを組み合わせたタックルセッティングです。カヤック上での取り回しの都合で6フィート以下のロッドを組み合わせることが多いです。

関連記事 2021/11/21

メインラインはPEラインですが磯フカセ用のシンキングライン2号を巻いています。フカセ専用設計のラインなので、PEにしては張りがあって絡みのトラブルは少な目です。その先端にフロロカーボンのリーダーを2ヒロくらい結んでフックを付けるか、市販の吹き流し仕掛けを直結して使います。リーダーはシンカーの役割りをさせるので必須です。

タックルパワーがあるので、比較的大型な魚種にも対応できて、アタリが出た棚(ライン放出距離)が一目瞭然でとても便利なタックルです。

難点はリールの構造上ライン放出抵抗があるので、仕掛けを流すときは手でラインを引き出す補助動作が必要になります。潮が効いていれば勝手にラインが引き出されていきますが、ぼくが通う相模湾のポイントは緩潮の日が多く、ほとんど仕掛けが流れないので、ライン引き出し補助無しには使えません。また、張りがあるとはいえPEラインなので注意して扱わないと絡みます。潮が速い時は仕掛けをポイント棚に送り込むのが困難になるので、磯用の潮受けゴムやガン玉を打つなどして浮力調節をして使います。

ロッド:グラスソリッドロッド6フィート

リール:Daiwa Viking GS-66改(センターピンリール)

ライン:シンキング・ナイロンライン5号

ぼくが最も長く使用している信頼のタックルセッティングです。センターピンリール(片軸受リール)のライン放出抵抗の少なさ、潮馴染みの良いナイロンラインの組み合わせが、ぼくが通う相模湾のポイントと相性が良く、このタックルセットさえあれば充分と言えるくらい完成された(?) タックルだと思っています。

関連記事 2014/11/08

センターピンリールは癖のあるリールなので、慣れないと使い難いかもしれませんが、一度手に馴染んでしまえば、直感的な操作ができるので手放せなくなります。たとえば、ベイトタックルのようなライン引き出し補助はほぼ不要です。ロッドを持つ手の人差し指でスプールを軽く弾いてやれば、スルスルとラインが出ていきます。ラインが出過ぎるときは同じく人差し指でブレーキをかけます。

潮流の速い地域ではフロロカーボンラインが推奨されていますが、ぼくが通うポイントではナイロンラインのほうが相性が良く、フロロカーボンラインはまず使いません。ナイロンラインのメリットとして、ガイド滑りの良さと、その張りとしなやかさで、フライラインのように扱うことができます。絡みトラブルはほぼ無いといえます。また、伸びるラインなのでヒットしたサカナがバレにくいことも特徴のひとつです。

----

ロッド:筏竿5フィート チタンティップ

リール:筏釣りセンターピンリール

ライン:磯フカセ・サスペンドPEライン1号

関連記事 2021/12/12

2年前から使い始めた筏釣りタックルです。ロッドはチタンティップで感度がめちゃくちゃ良く、フカセ釣りでありながらも前アタリがティップに出たりします。筏タックルは通常フロロカーボンラインが使われることが多いですが、このタックルセットは、サスペンドPEラインを組み合わせています。アタリ感度という点では、ぼくが使うタックルではトップの性能です。最近の筏用センターピンリールにはドラグ機能がついているので非常に使いやすいです。残念ながら小型のサイズが主流で、大型の物は市販されていないのが惜しいところです。もしバイキング66サイズの設定があれば迷わず飛びつくんですけどねw

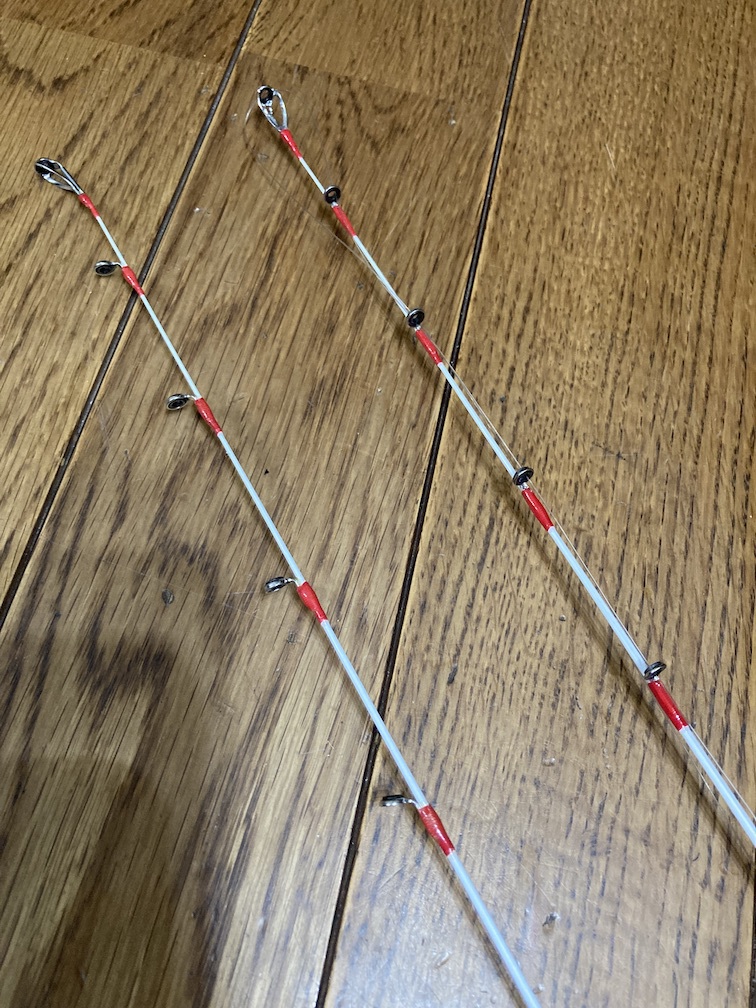

完全フカセ用に筏ロッドを選ぶ場合の注意点がひとつあります。それは、なるべくガイドリングの大きいものを選ぶということ。この手の竿はティップ周辺のガイドが極小なものが多く、PEラインとリーダーの結節がガイドを通らないことがあるのです。画像のぼくのロッドはティップセクションに大きめのガイドが使われているので、PE + リーダー結節ラインシステムでも問題無く使えます。

高感度がゆえの欠点もあって、バラシは多いかもしれません。上記の動画にサイズの良い真鯛のバラシシーンが収録されています。まさにこのタックルを使ったときのものです。動画ではハリスを噛み切られたバラシでしたが、ラインの伸びが無いのと超ファストテーパーの筏竿の特性から衝撃を吸収しにくいのかもしれません。ですが、超ダイレクトなファイトが楽しめるところは病みつきになりますw

ロッド:筏竿5フィート チタンティップ

リール:筏釣りセンターピンリール

ライン:ヘチ釣用ナイロンライン3号

こちらのタックルも筏タックルをベースに、ラインはナイロンラインを組み合わせています。視認性の高いラインが好みなので、蛍光グリーンのヘチ釣り用ナイロンラインを使っています。潮が緩いときなど、仕掛けを真下に落とし込むような釣りに向いているセッティングです。ナイロンラインが適度に伸びて衝撃を吸収してくれるので、筏竿とのバランスはこちらの方が良いです。もしかしたら緩潮の状況であればフロロカーボンの通し仕掛け(フックひとつ)を選択肢に入れても良いかもしれません。(←これは未検証w)

完全フカセ釣り…。タックルや流し方に地域差、個人差はあれど、リール からシューーーンッ!とラインが引き出されるアタリと、ラインの先にはフックだけ…というシンプル仕掛けで、サカナと対峙することの興奮は全国共通。きっと病みつきになりますw おすすめです。

カヤックフィッシング・ブログ集

2022年04月18日

キャスティングリール普及への変遷 ~ Compac SIERRA IV ~

日本の釣り文化において、キャスティングリールが普及していった経緯は、欧米のそれとは違います。今回は日本の投げ釣り、ぶっ込み釣り、といった "投げること"に重きを置くリールついてのお話です。

日本の釣りで最初に使われたリールは、中国伝来の釣車(いわゆる台湾リール)にはじまり、それが各地で改良され、木駒と呼ばれる木製リールへと進化していきました。そのどれもがセンターピン(片軸受式)構造のものです。いつの頃からか木駒を投げ釣りで使う釣り人が出始めました。

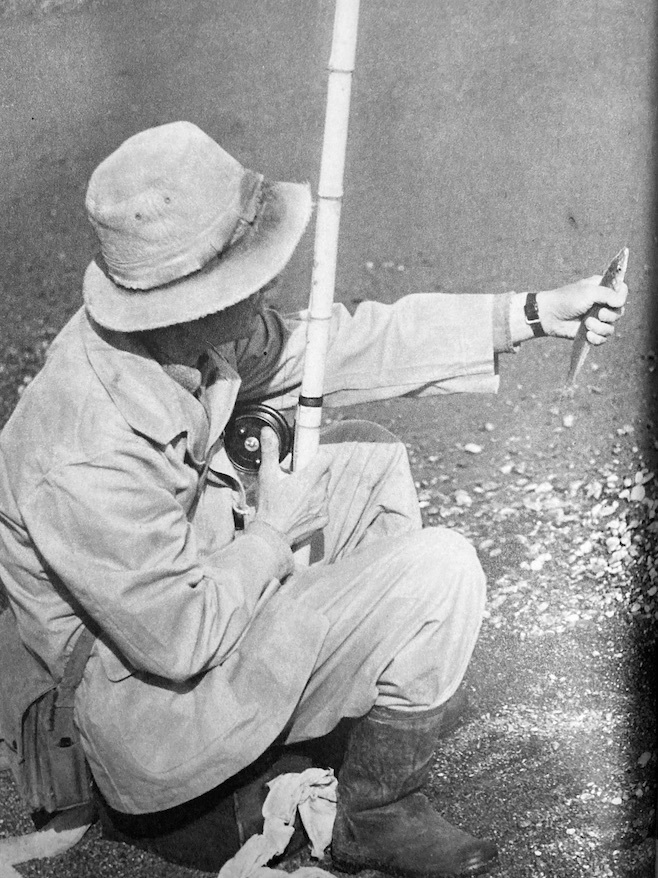

画像は昭和30年(1955年)頃。大磯海岸で投げ釣りを楽しむ家族の写真です。そのタックルに注目してみると、丸竹竿に木製のセンターピンリールがセットされています。

これは当時の湘南地域独特の投げ釣りスタイルで、キャスティングに使われたリールは、大磯の "みとめ屋" という釣具店の店主が考案した " 大磯式木製リール " と呼ばれるものです。

従来の木製リール(真鍮製の軸受)に、ボールベアリングを換装して回転性能を上げ、遠投しやすいようにスプール径を従来品より大型化したものでした。大磯式木製リールは、昭和初期(1926年頃)に考案されたもので、戦後復興を経て、30年近く湘南地方の釣り人のマストアイテムとして使われてきました。

大磯式リールは、ロッドにアッパーマウントにセットします。キャスティングの制御は "親指" を使うのが流儀とされていて、文字通りサミングでキャストコントロールをするわけです。いわば和製ベイトキャスティングリールといったところでしょうか。

スプールの回転が良くなればキャスティングの飛距離は伸びますが、ブレーキをかけないとバックラッシュします。当時、大磯式木製リールで釣りをするには、丸1日のキャスト練習が必要だったといわれています。熟練者は50m〜70mの飛距離のキャストができたそうです。

この大磯式リールは全国的に有名になり、かの植野善雄氏(オリムピック釣具創業者)も大磯式には一目を置いていたようで、みとめ屋に直接話を聞きに訪れたと言われています。西湘の小田原では、大磯式よりスプール径を大きくした " 小田原式リール " という派生種も登場しました。

大磯式リールのデザインをベースに、金属製や樹脂製の派生リールが次々と登場し、横転式などのセンターピンタイプの発展型リールも国内で作られるようになりました。湘南〜西湘の投げ釣りスタイルが全国的なブームとなっていったわけです。

戦後しばらくはセンターピンリールの独壇場でした。スピニングリールは高価だったため、昭和30年代までは大磯海岸の家族写真のように木製リールや横転式リールが多く使われました。

さて、こちらも大磯海岸の写真です。少女のタックルに注目してみると…スピニングタックルを使っています。年代的には昭和30年代後期(1960年〜1964年)です。

この頃になると海岸には、木製リールや横転式リールを使う釣り人と、スピニングリールを使う釣り人が混在しました。つまりスピニングリールが普及していく過渡期であったわけです。裕福な家庭で育っていそうな少女のタックルは輸入品です。スプリットバンブーロッドにCompacのスピニングリールが組み合わされています。

Compac SIERRA IV

画像は、米国カリフォルニア州の釣具商社 コマースパシフィック社のスピニングリールです。今回は、スピニングタックルの少女の写真にちなんで、Compac SierraIV を取り上げてみました。

リールフットにはJAPANの文字…。これは日本のオリムピック釣具がコマースパシフィックにOEM提供していたスピニングリールです。写真の少女が使っていたリールもCompacブランドのリールです。おそらくSierra IVと兄弟モデルのBantamだと思われます。

1950年代のCompacスピニングリールは、ほぼオリムピックのOEMで賄われていました。カタログ画像に載っているリールは、どこかで見たことがあるようなカタチばかりですが…w 1950年代の北米のスピニングリールブームでは、これらがじつに良く売れたそうです。Compacリールの一部のモデルは日本国内でもオリムピック釣具から販売されました。

Compac Sierra IV や Bantam などのリールは、北米では安価なエントリーモデルの位置づけでした。今でいうところの、ZebcoやShakespeareのキャラクターリールのようなかんじでしょうか…。Olympic81のようなハイエンドモデルもあれば、Sierraのようなエントリーモデルもあったりと、多種多様なスピニングリール需要に対応していたわけです。

Sierra IVは構造もいたってシンプルです。メインギアなんて樹脂製ですw その割にはギア欠けなどは無いし巻き上げもスムーズです。たまたま、この個体の状態が良かったのかな…?

1950年代〜60年代(昭和30年代)にかけて、こういった廉価モデルの登場により、日本の投げ釣り(ぶっ込み釣り)にもスピニングリールが徐々に普及し始めていきました。

ここまでで、お気づきでしょうか…。

冒頭で書いた、日本のキャスティングリールの普及は、センターピンリールの " 大磯式木製リール " に始まり、その派生の"横転式リール"を経て、次に "スピニングリール" に移行していったのです。続いて両軸受構造の海釣用 "マルチプライングリール(コンベンショナルリール)" が磯の大物釣りで使われるようになり、"ベイトキャスティングリール" にいたっては、第一次ルアーフィッシングブームの1970年代中頃にようやく国産品が売られるようになり、普及しはじめたといった感じでした。

米国のそれとはまったく違う流れですね。米国では、内陸のバス釣り用に考案された、ケンタッキー系 "ベイトキャスティングリール" に始まり、その派生として海に面した地域で発展していったニューヨーク系 "サーフキャスティングリール(コンベンショナルリール)"、そして欧州伝来の "スピニングリール" …といった流れで普及していったのです。

投げること(キャスティング)に特化したリール普及の変遷をまとめるとこうなります。

米国:ベイトキャスティング → コンベンショナル → スピニング

日本:センターピン → スピニング → コンベンショナル → ベイトキャスティング

日本と米国で、リール普及の順番が真逆になっているところが面白い点です。もちろん詳細を突き詰めていけば、例外や細かな派生があったりはしますが、概ねこの流れになっています。日本のキャスティングリールが、"センターピン" から "スピニング" へと発展していったのは、欧州の釣り文化に近いといえます。

補足として…米国では、センターピンリールがキャスティングに使われることはなく、一般的にはフライフィッシング用と認知されていました。日本の場合は、両軸受構造のフィッシュオリムピックリールがキャスティングに使われることはなく、一般的には糸巻器として使われていました。

時代の差はあれど…日本と米国の釣文化の違いがじつに興味深いです…。今回のリールの話に関連して、" 長竿文化 " と "短竿文化 "についても、いつかブログ記事にしたいと思っています。

カヤックフィッシング・ブログ集

2021年12月27日

新餌釣り専科 その2… ~ 釣武者マイティーアーム ~

前回のブログ記事でふれた ロッドホルダー を実釣で使ってみました。

2021/12/12

釣武者マイティーアーム

メーカーサイトでは、「レジャー椅子、クーラー、手すりパイプ、取り付け簡単な万能タイプの竿受け。お好みの竿位置で簡単に取り付けできます。」…と商品説明されています。オカッパリ用の万能竿受けということですね。

画像には写っていませんが、スキマー140のサイドトグルハンドルにクランプを取り付けています。これがドンピシャなポジションで、シットオン姿勢で "完全フカセ釣り" をやるための、理想のセティングだと確信しました。ベイトキャスティングリール、センターピンリール…どちらも安定してしっかり固定できます。潮流や風向きに合わせてロッドの向きを調整しやすいところも良いです。

これは良い!マジで使いやすいです!

この日は、数年に一度レベルの強い寒波が来ていて、雲で少し日射しが陰るだけでも、かなりの寒さでした。

強い寒波の最中、反応してくれたサカナは…良型のキビレ。ここで釣れるキビレは美味しいんです。この日唯一の貴重なお持ち帰りとなりましたw

そして…この時期には珍しいクロマグロの幼魚…メジマグロです。最初は季節外れのソーダガツオかと思っていたのですが、ランディングしてみると…メジ。

※これは採捕禁止魚種なのでリリースしました。

偶然ヒットしたものですが、たとえ死んでしまっても海に返さなければいけない魚種として(期間限定で)規制されています。魚体から出血していたので、できればキープしたかったのですが、規程では "海からの持ち帰り" を厳しく制限しているのでそれに従いました。この画像の魚体の他にもメジがヒットしてしまい…一時はポイントを移動しました。

クロマグロ採捕規制に関する情報は 水産庁 の案内をご覧ください。

さて、カヤック完全フカセ釣りのタックルや艤装は、だいたいカタチになってきました。釣り人というのは、すぐに次の欲が出てくるので、これが完成形とは言い切れませんが、いつも通っているポイントに限っていえば、ほぼ満足のいく仕様になりました。

じつは魚探も新しく変わっているんです。画像ではわかりにくいですが、HONDEX PS-611CN ll に買い替えました。

振動子は従来どおりの小型TD04A(200khz)です。数年前までは中深海の釣りに夢中でしたが、最近はすっかり疎遠になっています…。なのでDeepタイプでは無く、ノーマルタイプを選びました。BMOバッテリーも併用しています。これがバッテリーの持ちがとても良く、7時間程度の釣りでは、バッテリー残量インジケーターはFULLのままです。少なくとも僕の釣りスタイルでは、満充電で2回もしくは、それ以上は使えそうです。

2011/10/09

2014/06/21

HONDEX魚探はこれで3台目になります。PS-500Cに始まり、HE601-GPll …そして、今回のPS-611CNll。最新の魚探ではあるのですが、なんだかんだ原点回帰な気がしています。

今年の釣り納めは…と、あと一回の釣行を考えていたのですが、あまりの寒さ(寒波到来)に気力が低下し釣り納めは諦めました…。来年の初釣りに期待したいと思います…w 完全フカセにしようか?それともアマダイ、鬼カサゴを狙った流し釣り? 餌釣り専科、まだまだ続きそうです。

カヤックフィッシング・ブログ集

2021年12月12日

新餌釣り専科 ~ FUN TOOL 黒王 その他完全フカセタックル ~

今年のカヤックフィッシングは餌釣り(完全フカセ釣り)ばかりしています。コロナ禍釣り自粛明けの秋〜冬はフカセタックルしか持ち込まない釣行が続いています。今回はカヤック完全フカセタックルのセッティングのお話です。

まずは Abu Garcia AMB 5501SLC のアップデート。市販のカスタムハンドルに換装しました。カーボンシャフトのクランクハンドルです。Ambassadeur Sシリーズは、旧シリーズから設計がガラリと変わっていますが、ハンドルは互換性があります。つまりABU , ダイワ系のハンドルなら交換OKです。

5501SLCに組み合わせるラインも新しいものにしました。YGK SINKING 4 BRAID。シンキングPEラインです。前回のGOSEN・リミテーション磯PE・サスペンドより太い2号です。

早速実釣で使ってみました。印象としてゴーセンよりハリがあるPEラインです。シンクレートはシンキングとなっていますが、サスペンドタイプのゴーセンとあまり変わりない感じです。カラーがモスグリーンにレッドマーカーなので、視認性はあまり期待していなかったのですが、意外にも逆光の視認性が良いです。

----------

続いて、ニューリールです。

" FUN TOOL 黒王 " チヌ筏釣り用のセンターピンリールです。本当は " PRO-MARINE ARTIST 黒鯛 AK60L " をもうひとつ購入したかったのですが、あいにくの品切れ状態で、同等スペックの別のリール(FUN TOOL 黒王)を選んでみました。

サイズや機能は ARTIST 黒鯛 AK60L とほぼ同じなので使い勝手は変わりません。ちがうところを挙げるとすれば、黒王には "チョイ出し機能" があることでしょうか。クラッチレバーを前に倒すとチョイ出しになります。レバーを倒している間だけフリーになってレバーから指を離すとギアが接続される…。S社の高級チヌ筏リールでおなじみの機能ですね。…というか見た目もそっくり…w

それはさておき、やっぱりセンターピンリールのライン放出性能は良いですね。完全な潮止まりでも、フロロカーボンハリスとフックの重さだけでラインが出ていきます。ラインは以前5501SLCで使っていたゴーセンリミテーション磯PE・サスペンドを巻きました。

画像は効き潮タイムに釣ったオオモンハタ。潮止まりタイムに釣ったイラ。

潮が効いている時間帯にはラインカウンターAMB 5501SLC を使い、潮が緩いときはセンターピンリールのARTIST 黒鯛 AK60L(ナイロンライン)か黒王(シンキングPE)を使いわけていきます。

チヌ筏ロッドも同じものを2本揃えました。チタンティップの高感度ロッドにすっかりハマってしまいました…w ぼくがやる"カヤック完全フカセ釣り"は、潮がかっ飛んでいるようなポイントでは、まず釣りをしません。メインとなるポイントは通年潮が緩い湾内です。なので、筏用チヌタックルとの相性がとても良いんですよね。カヤックフィッシングではあるのですが、筏、カセの釣りに近いといえます。

カヤック完全フカセ釣りでは、無くてはならないアンカーシステム。これまでは水汲みバケツにロープを入れていたのですが、今回は手釣用リール "スーパーリールL" を導入してみました。ロープを長くとりたかったのが理由です。3mm径ロープを50m収納しています。昔からアンカーロープリールの定番として、多くのアングラーの間で使われていたのは知っていましたが、まさかこんなに使い易いものだったとは…もっと早く使っていれば良かったです…w

ちなみにランディングネットも小型(38cm)のものにしました。完全フカセ釣りのアベレージサイズに合わせたネットです。ぼくが通うポイントでは30cm前後の小中型サイズ(食べて美味しいサイズ)がほとんどで、大きくても40cm〜50cm。時には座布団エイやドチザメなんかもかかりますが、そもそもランディングしませんw カヤック完全フカセ釣りに限っては、こんなランディングネットでじゅうぶんなんですよね…。

-----------

実釣にはまだ未導入ですが、ロッドホルダーも完全フカセ用のセッティングを模索中です。Scottyのロッドホルダーの角度調整に不満があって(特に横方向)日本製のオカッパリ用ロッドホルダーをセットしてみました。センターピンリールにはScottyのフライロッドホルダーをセット。

ベイトキャスティングリール用の台座が便利なんですよね。ホルダーの角度調整もカンタン楽チン…。日本製のロッドホルダーって使いやすいです。ホント♫

完全フカセ仕様というのもありますが、最近はカヤックの釣り偽装のシンプル化が加速しています。

餌釣り専科。小物釣り専科。サイコーですw

カヤックフィッシング・ブログ集

2021年06月02日

カヤックフィッシング用・新センターピンリール Ver.2 ~ Pro-Marine Artist 黒鯛 AK60L ~

PRO-MARINE ARTIST 黒鯛 AK60L

今シーズンからカヤックフィッシングで筏釣用のセンターピンリールを使い始めたわけですが…台湾製リールの樹脂ボディーのたわみが、どうしても嫌で、フルメタルボディーのリールに買い換えました。高価なものではありません…お手頃価格なリール。いちおう国内メーカーのものです。

関連記事 2021/04/29

プロマリン・アルティスト黒鯛AK67L というモデルです。プロマリンとは " 浜田商会 " が展開する釣具ブランドです。クオリティーの高い釣具を安価に提供する、市場の評判も高い釣具ブランドです。

アルティストAK67Lのスペックは、筏・カセ専用 プロスペックモデル 糸巻量(号-m):3号-100m ギア比:4.2:1 自重(約)g:210 ベアリング(ボール/ローラー):6/1。

このリールを選んだ理由はメタルボディーであることと、ドラグがついていること…。台湾製の PAlaemon のようなアンチリバースドラグではなく、日本の筏リール独特のハンドルリバース(ダイレクト)ドラグです。ABU 5000D とか、ディスクドラグのフライリールと同じ仕様といえばわかりやすいでしょうか。ハンドルを巻いているときはダイレクトリールとして機能するのでドラグは効きません。ハンドルを逆転させるときにドラグが機能します。設定のしかたはベイトキャスティングリールやスピニングリールより弱めのプリセットドラグにして、あくまでダイレクトファイトの補助的な使い方をします。

…というわけで、人の少ない平日の短時間テスト釣行です。すでに日も高く、かなりゆっくりめの出艇でした…w

これは良いです!クリッカーが無いのを気にしていたのですが…ダイレクトドラグがあれば無くても平気です。このクラスのリールのライン放出のフリクションの少なさは素晴らしいです!横着して置き竿にしているときに、サカナのアタリで勢いよくラインが引出されてもバックラッシュの心配はほとんどありません。さすが筏専用リール。当たり前ですが筏竿との相性はバッチリです。

短い時間でしたが、サカナの反応もそこそこありました。小型サイズはすべてリリースして、キープサイズのみ持ち帰りました。画像の他に丸アジも数匹遊んでくれました。

釣ったサカナは美味しくいただきました。

ぼくのカヤックフィッシングで使うセンターピンリールは、筏タックル(プロマリンアルティスト)と巻物タックル(バイキングGSレバーブレーキ)の組み合わせがあれば広く使うことができます。ライン放出性能の高さと、バーチカルからキャストまで使える汎用性が便利で癖になります…w

カヤックフィッシング・ブログ集